BOYS NOIZE[2013-07-28 01:39]

BOYS NOIZEはフォトのみとなります

BJORK[2013-07-27 23:16]

Photo : Kenji Kubo

2日目グリーンのヘッドライナーBJORK。アイスランドの総勢10数名におよぶコーラス隊、そして2名のサポートを従え、アルバム『バイオフィリア』で試みたようにDNAレベルでの自然界の驚異とテクノロジーの関係を最小限のアンサンブルで表現する。ときに深遠にそしてときに『スプリング・ブレイカーズ』の女の子たちのように無邪気に踊りまくるコーラスは、「アーミー・オブ・ミー」など代表曲を猥雑なビートでのリミックスで解体してしまうビョーク自身の分身に違いない。意図的なこの簡素な舞台演出が、 コケティッシュな立ち振舞いとダンス、ミラクルな声を際立たせる。終始 「ありがとう!」と繰り返していた ビョーク。アンコールには「一緒歌って、カラオケ!」のMCのあと「Declare Independence」でパンキッシュに終了。蛇足かもしれないけれど、スクリーンに一度もステージ上の演者を映さなかったことも、パフォーマンスに肉体的にのめり込むことができた理由のような気がした。

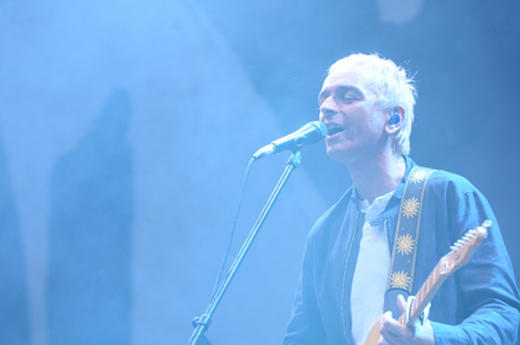

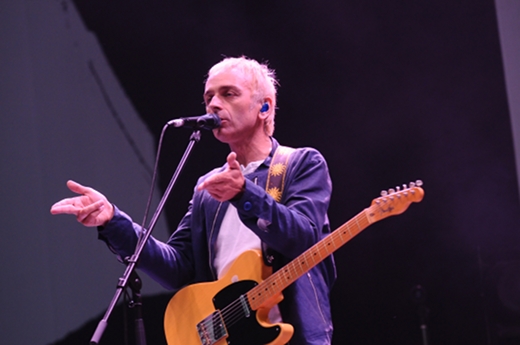

HURTS[2013-07-27 22:11]

レッドのトリ前を務めるのはUK発シンセポップデュオ、HURTS。昨今のシンセをメインに頭角を現したアーティストのなかでも出世頭として出演を果たした彼らが ドラムを含めたバンド編成でどんなライヴを見せてくれるのか。日本でもこのキャッチーすぎるサビは受けるのは当然と思っていたがここまでとは!「Sunday」での爆発ぶりは当たり前としても、それ以外の曲でもほとんどシンガロング状態のフロア。ヴォーカル、 セオ・ハッチクラフトのMCの端々からは、ノーブルなルックスと伸びやかな声のトーンに反して気さくなキャラクターがうかがえる。大仰なほどのヴォーカルスタイルと、80年代リバイバルど真ん中なプロダクション。デペッシュ・モードあるいはスパンダー・ヴァレー、ABCの正統的後継者!?とはいえトラックを流すだけのライヴ・パフォーマンスにせず、いい意味で完璧主義をこわすようなラフネスすらあったことは、収穫だった。

KARL HYDE[2013-07-27 20:50]

「 戻ってきたよ」 という一声のあとは 4月にリリースしたソロ・アルバム『エッジランド』のアーティスティックな世界をステージで再現。 アブストラクトなペイントが施された舞台美術。クリーンでインテレクチュアルで、カール・ハイドのイメージに染められたグリーン。音に関してもインティメイトで、アンダーワールドの強くダンスカルチャーにコミットしてきた軌跡とは異なる。

本当に伸び伸びとやりたいことをやりきっているという楽しさが伝わってくるパフォーマンスで、「The boy with the jigsaw puzzle 」なんて詩情溢れるタイトルをつけるのもさすがだと感じたけれど、あらためて言葉の人であることを印象づけた。「世界で一番好きなフェスティバルだよ」と挨拶したあとは、最後にアンダーワールドとしてダニー・ボイル監督の映画『ザ・ビーチ』に提供した「8 Ball」をプレイ。世界中をともに回ってきた気心知れたミュージシャンとの旅はまだまだ続きそうだ。

DARKSTAR[2013-07-27 18:55]

DARKSTARはかのHyperdub一派のなかではポップで、どこかバンドっぽさもある。アルバム『News From Nowhere』はその折衷がバランスよく配合されていたとても充実した作品だった。ライヴ・パフォーマンスに関しても、いわゆるダンスアクトのそれというよりも、見せることを意識しながら、しかしどこか人を煙に巻くような不思議な感覚を感じることができたのは発見だった。記憶がふっとんでしまうようなフラッシュバックのなか、ダンスミュージックとしての機能性を保ちながら、アーティストとしての記名性は確保している。彼らの活動全体が、新しいかたちのアートフォームであるかのようだ。そんな「体験」という言葉も使いたくなるパフォーマンスだった。 ひょっとしたら真夜中のレッドで見たらもっとハマっていたかも!? いや、この新しさはきっとポップ・マーケットにこそ受けとめてほしい、大器なのだ。

DARKSTARはテキストのみとなります

FOALS[2013-07-27 18:20]

正直なところ、今年発表されたFOALSの新作 『ホーリー・ファイア』のメジャー感に驚いていた。彼らの初期からのエッジな変態性、 ダンス、インディー感、盛り上がりを拒否するようなループ、そして平熱感が弱められたような印象があったのだ。しかし雨のグリーンでの圧倒的なパフォーマンスで心配は見事覆された。ニュー・アルバム収録の「My Number」は人を食ったようなチープなシンセのダンスチューンだが、そこかしこに緻密なアイディアに満ちている。寄せては返すグルーヴ感を駆使し、一時期のブロック・パーティーがそうであったように、こっちが主流なのだという価値観の反転を起こさせてくれるバンドなのかもしれない。ヴォーカルのヤニスは雨のなか見てくれた観客をねぎらいながら、終盤はクラウドの前に降りギターをプレイ。最後の「Two steps, twice」のプリミティヴなビートで躍り狂うグリーンのオーディエンスの凄さともに、バンドのポテンシャルを再度確認できた。

KYTE[2013-07-27 15:13]

レッドのステージにはサポートを加えた4人編成のKYTEが現れる。 UKバンドらしい叙情を持ち、琴線に触れるメロディラインを武器にする彼らの、日本での人気を裏付ける超満員のフロア。 アルバム『ラヴ・トゥ・ビー・ロスト』からを中心に、こわれもののような繊細な歌世界を奏でる。「戻ってこれて本当に光栄だよ!」とMCで繰り返すヴォーカルのニック。世界で日本が最もKYTEの良き理解者であることを確かめるように演奏を続ける。新曲もプレイされたが、これまたKYTE印のミッドテンポのメランコリックな名曲。あのアルバムのジャケットと同じく、一貫して物憂げな情景を描くなか、ライヴバンドとしての説得力というか、エレクトロニカ的な音響をルーツとしながらも、ロックバンドのダイナミクスを最大限に使うことがオリジナリティを生んでいるのだ。 そして誠実な音楽への姿勢のブレのなさを、そのひたむきなパフォーマンスから感じた。

COHEED AND CAMBRIA[2013-07-27 14:11]

気温が上がったかと思ったら突然降りだしたり目まぐるしく変わる天気のホワイトに出演のCOHEED AND CAMBRIA。これまでハードなプログレ色強いバンドとして日本では紹介されてきたけれど、最新作『The Afterman』2部作は、彼らのポップなメロディメイキングのセンスが爆発した、極めて親しみやすい、例えばthe HIATUSのリスナーにも聴いてほしい傑作。その2作目「The Descention」アートワークがバックに飾られたステージは、そこで語られた物語を継承する内容だった。

3曲目にプレイされた打ち込みのビートを導入した 「Number City」がその最たる曲で、 髪をふりみだしパフォーマンスするヴォーカル、ギターのClaudio Sanchezを中心として、ニューヨークらしい坩堝感はあるものの、それを混沌ではなくきちんと整理して提示する。過剰なまでに美しくエモーショナルな旋律の連続に鳥肌が立った。

THE BAWDIES[2013-07-27 12:17]

2日目グリーンのオープニングはTHE BAWDIES。07年ROOKIE A GO-GOの出演から瞬く間に人気を高めた彼らの帰還に朝イチからいきなりダンスフロア状態の前方。ROYのブルージーなヴォーカルとタイトすぎるリズム・セクション、そしてガレージーなギターの絡みと、こんな渋カッコいい音がメインストリームでガンガン鳴っていることにちょっとした感慨さえ覚える。フリーキーなガレージ・サウンドとソウルに新たな市民権を与えた4人、ステージ横からメンバーが楽器を構えマイクスタンドに向かう姿はたまらなく絵になる。ROYのドスのきいたシャウトに場内がさらに沸く。ほんと夢の舞台だと語るROYがROOKIEでやった曲、として「俺たちはこれしかなかった、このロックンロールで世界とたたかっていくんだと思っていた」という言葉の後インディー時代のナンバー「I BEG YOU」をやってくれたのは嬉しかった。終盤お祭り状態でシャウトをオーディエンスに指導する姿も頼もしかった。