THE POGUES[2014-07-28 03:33]

昨年ギタリストでありオリジナル・メンバーのフィリップ・シェヴロンが死去、シェイン・マガウアンがバンドを解散させるつもりだと発言したこともニュースになったため、もうこれが最後のライヴかもしれないと言われているTHE POGUES。日本でも高い人気があるものの、現役バリバリではない彼らを今年のスペシャル・ゲストとして、しかも同郷のTHE STRYPESと同じ日に出演させるSMASHの心意気にまず拍手を送りたい。金のためでなく、本当に音楽の繋がりのためにフェスティヴァルを続けているからこそ、フジロックは世界中から賛辞を寄せられるフェスなのだと思う。「If I Should Fall From Grace With God」など代表的なナンバーを味わい深く演奏していくけれど、震える手で煙草に火をつけながら歌うシェインの姿にはフジロックのために来日してくれたことにあらためて感謝したい気持ちになった。2015年のフジロックが、音楽シーンを築き上げてきたベテランと新しい才能との出会いができる場となることを楽しみにしていたい。

OUTKAST[2014-07-27 23:53]

ステージのDJブースにはOK20のロゴ、つまり結成20周年という記念すべき年にフジロック出演、しかもWHITEのヘッドライナーが決定した彼ら。まるで20年のディスコグラフィを辿るようなセットリストにより、小雨降るWHITEのオーディエンスを躍らせた。「ジャネット・ジャクソンじゃなくて……ミス・ジャクソンって名前を知ってるかい?」というMCから続く「Ms Jackson」ステージにオーディエンスの女の子たちを上げての「Hey Ya!」など、Andre 3000とBig Boiの対照的なラップ・スタイル、ヒップホップの枠を超えて影響を与える音楽性をまんべんなく再確認することのできる、20周年にふさわしい夜だった。そこで感じたのは、彼らのサウンドはどんなに多様でも、芯にソウル・ミュージックのエッセンスが含まれていること。サンプリングということのみならず、そのスピリットという部分で彼らはソウル・ミュージックの正しき(そしてかなり過激で革新的な)継承者であるのではないだろうか。

LORDE[2014-07-27 22:03]

3日目RED MARQUEEのトリを務めるのは初来日となるロード。瞬く間に世界的人気を獲得した彼女は2人のサポート・メンバーとともに登場。今年はコーチュラに出演したことが話題となったが彼女自身もこのフジロック出演を楽しみしていたと語る。激しいダンスを繰り広げながら『Pure Heroine』からのナンバーそしてThe Replacements(!)のカヴァー「Swingin' Party」を披露。近年のダブステップなどのダークさを取り入れたトラック、17歳とは思えない落ち着き払った態度とカリスマティックなたたずまい、そしてディープな歌声に満員のオーディエンスが酔いしれる。「Royals」での息をのむようなブレイク、そして孤独について歌った「A World Alone」でこの日本に来られたことをあらためて感謝の気持ちを伝える彼女の真摯な姿、内側からにじみ出る美しさに、世界が彼女の音楽に熱狂する理由が分かったような気がした。

THE FLAIMING LIPS[2014-07-27 21:38]

ファンのなかでも「苗場で観たい」という声の多かったTHE FLAMING LIPS。巨大なマッシュルームの着ぐるみとともに登場し、冒頭から「Yoshimi Battle The Pink Robots」そして「Race For The Prize」など名曲を連発。「愛の伝道師」と呼びたくはるほどのウェイン・コインのキャラクター、そしてこれぞサイケデリックと言うべきソフトで夢見心地にさせてくれるサウンド。さらにはウェインが透明な球体に入った状態でステージに現れ、客席へ運ばれながら歌う。きらびやかなステージセットの上で繰り広げられるトリップしたアミューズメント・パークかアトラクションのような仕掛けの奥には、彼らなりのラヴソングの表現が隠されているのかもしれないと感じた。

ザ・ルースターズ[2014-07-27 19:12]

2004年のフジロックでのラストライヴから10年。現在の世界のロックンロールの復権を担うTHE STRYPESの次にルースターズをブッキングするところにSMASHの心意気を感じてやまない。大江慎也、花田裕之、井上富雄、池畑潤二というオリジナル・メンバーによるパフォーマンスは 「テキーラ」を皮切りにスタート。 「ロージー」 「SITTING ON THE FENCE」などの代表曲がプレイされる。花田がメイン・ヴォーカルをとる後期ルースターズのニューウェイヴ/ルーツロックっぽさも捨て難いが、やはりガレージ/ロックンロールのムードをたたえ、野蛮さ、そしてある種の詩情を捉えたリリックが刺さる初期のナンバーは色褪せない。性急で直線的なグルーヴに大江の言葉が乗ることで、日本のロックにひとつの刻印を与えた。 最後は「C.M.C.」2014年のこの国にふさわしいナンバーで締め括られた。

STRAIGHTENER[2014-07-27 18:42]

THE STRYPES[2014-07-27 17:19]

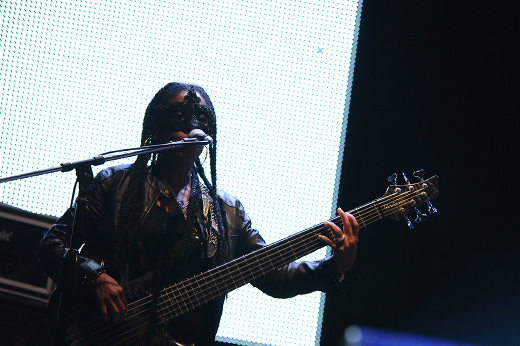

まずGREENのステージに立った4人の面構えがめちゃくちゃかっこよい。 エヴァン・ウォルシュのタイトなドラミング、ギターのジョシュ・マクローリーのクールな佇まいと対照的なアグレッシブなギタープレイ、ピート・オハンロンの骨太なベースとハモニカ、そしてロス・ファレリーのソウルフルなヴォーカル。 アルバム『Snapshot』と同じく「Mystery Man」で幕を開けたステージは、オリジナルとカヴァーが分け隔てなく演奏される。新作『Hard To Say No EP』からの「I Don't Wanna Know」はパンキッシュに駆け抜けるナンバーで彼らの勢いを象徴するかのようだ。多くのR&Bアーティストが取り上げる「You Can't Judge a Book by the cover」の破壊力溢れる解釈、そしてラストは「Heart of the City」。決して回顧主義でない黒人音楽の新たな解釈があった。

THE PAINS OF BEING PURE AT HEART[2014-07-27 17:05]

新しいアルバムをリリースするたびに確かな成長を感じさせる彼ら。日本でもギターポップ愛好家以外からも熱い視線を浴びているなか、ぎっしり埋まったREDに現れた。フロントマン、キップ・バーマンのネオ・アコースティックを歌うために生まれてきたかのような繊細な歌声を軸に、シューゲイズ的アレンジやフォーキーな歌ものなど、楽曲ごとのフォーカスがひろがったことが、ライヴにおいてもバンドの可能性をより明確に伝えている。キップはMCで「初めてのフジロック、夢が叶いました」と嬉しそうだったけれど新作『Days Of Abondon』の完成度の高さに対しての自信もあるのだろう。どのナンバー清涼感に溢れているけれど特にオーディエンスの反応も大きかった 「Simple And Sure」は白眉だった。より開かれた世界へ、そんなワクワクする気持ちをパッケージしたペインズの一丸となった意識が伝わるパフォーマンスだった。

OK GO[2014-07-27 15:32]

ヴォーカル/ギターのダミアン・クーラッシュが「ワタシハバカナアメリカジンデス」と笑いをとり、くどいくらい曲ごとに紙吹雪が舞い、ミラーボールが回る。彼らのパフォーマンスにはそのMVと同じくどこか憎めないユーモアがある。10月にリリースされるというニュー・アルバム『Hungry Ghosts』からの楽曲もプレイされたが、先行して発表された「The Writing's On the Wall」のシンガロングできるポップセンスをはじめ、シングル「Turn Up The Radio」「I Won't Let You Down」で展開されていたファンク色が濃厚になっているのが特徴で、グルーヴがファンキーになればなるほどそのユーモアが際立つ。最後は「This Too Shall Pass」をオーディエンスに歌唱指導して(「Bだね」とダメ出し)終了。エンターテイメント精神が遺憾なく発揮されたライヴだった。

OWEN PALETT[2014-07-27 13:29]

近年ではストリングス・アレンジメントの第一人者として名を馳せる彼が自らの名義で発表したアルバム『IN CONFLICT』は流麗なストリングスのみならず彼のマニアックなポップセンスが存分に発揮されていたが、その新作を携えてのフジロックでも、マジカルな世界を現出させた。短パンにTシャツ、キャップという出で立ちから、バイオリン一本をループさせ重ねていく。音源での打ち込み的音色もバイオリンを打楽器のように用い、テクノとバロックの融合のような驚異的なプレイにフロアが沸く。そしてライヴであらためて、彼のクルーナーとして、ヴォーカリストとしての表現力も、ファンタジックな童話かはたまたゲームの世界にまぎれこんだようなカラフルなサウンドに重要なポイントであることを確認した。ラストの「Lewis Takes Off His Shirt」 のエモーショナルな高揚に包まれ、彼の天才ぶりを見せつけれた。